|

|

|

| 中國海洋大學在冷泉沉積物硫生物地球化學研究領域取得新進展 |

| http://www.taolaoge.com 2025年9月10日 來源:華禹教育網 |

|

近日,中國海洋大學化學化工學院莊光超教授課題組在冷泉沉積物硫生物地球化學領域取得新進展。相關研究成果以“Sulfur

Isotope Biogeochemistry Controlled by Sulfate Reduction

Activity in Cold Seep Sediments”(冷泉沉積物硫同位素地球化學行為受硫酸鹽還原過程控制)為題,發表在地學國際權威期刊Geophysical Research Letters(《地球物理研究通訊》),揭示了冷泉沉積物中硫同位素地球化學行為及控制因素。

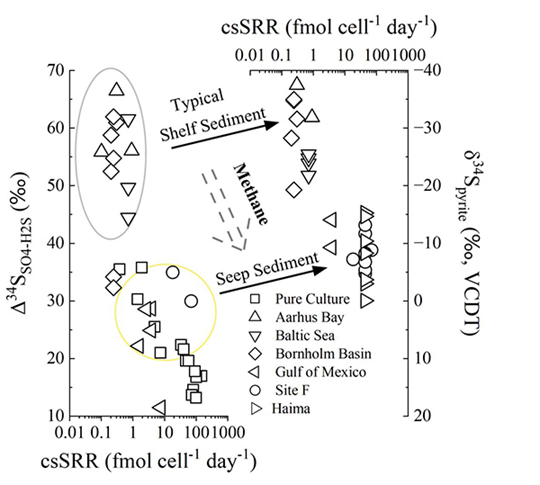

在典型海洋沉積物中,受有機質可利用性的限制,單個細胞的硫酸鹽還原速率(csSRR)較低,通常會產生接近熱力學平衡狀態的高硫同位素分餾(60–70‰)。而實驗室模擬實驗證實,在甲烷濃度升高的驅動下,硫酸鹽還原菌的強烈代謝活動可導致硫同位素分餾幅度顯著降低(20–40‰),從而形成具有顯著重硫同位素組成特征的黃鐵礦。雖已有研究基于間接證據探討甲烷通量與硫同位素組成的相關性,但迄今在現代自然沉積體系中仍缺乏直接證實甲烷濃度與硫同位素組成關聯性的實證證據。富甲烷冷泉沉積系統硫組分同位素特征及其相關分餾效應仍缺乏系統認知。

本研究利用從中國南海活躍冷泉區“Site F”站位獲取的沉積物樣品,分析了不同硫形態含量和穩定硫同位素組成,測定了硫酸鹽還原速率和甲烷厭氧氧化速率。研究發現硫酸鹽濃度呈現“S”型垂向分布模式,指示其受平流輸送主導的非穩態成巖過程調控作用。表層沉積物中黃鐵礦的硫同位素偏正(δ34S達–7.3‰),表明硫酸鹽還原過程產生的硫同位素分餾幅度較小(計算結果為30–35‰)。進一步估算了單個細胞的硫酸鹽還原速率為18–69 fmol cell–1 d–1,結合前人研究數據證實:與常見于陸架沉積物的44.5–66.5‰硫同位素分餾相比,冷泉區活躍硫酸鹽還原作用(硫酸鹽還原速率> 1 fmol cell–1 d–1)會產生的較小硫同位素分餾(11.5–35‰),進一步形成δ34S值偏正的黃鐵礦(約–10‰)。上述結果對于深入理解冷泉系統硫同位素生物地球化學及碳硫循環耦合機制具有重要意義。

單個細胞的硫酸鹽還原速率(csSRR)、硫同位素分餾效應(Δ34SSO4-H2S)和黃鐵礦硫同位素組成(δ34Spyrite)三者關系示意圖

中國海洋大學為該研究成果的第一完成單位,莊光超教授為論文通訊作者,文章第一作者是化學化工學院2023級博士生吳柄政,研究工作得到了國家重點研發計劃項目、山東省泰山學者計劃、國家自然科學基金、中央高校基本科研業務費等資助。

通訊員:吳柄政

文章鏈接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL117088

|

關于中國海洋大學更多的相關文章請點擊查看 關于中國海洋大學更多的相關文章請點擊查看  |

|

| 特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,華禹教育網(www.taolaoge.com)所提供的信息為非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供參考,相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。 |

|

|

|

| |